La seule formation Surfaces Véritablement Alimentaires + un accompagnement à vie !

FORMATIONS >

Savez-vous qu’il est tout-à-fait possible de créer énormément d’émaux en choisissant peu de matières premières ? Je vous propose une sélection parmi les moins impactantes à la fois pour l’environnement et pour notre santé. En bonus, ce sont les moins coûteuses : votre portefeuille appréciera. Et ne comptez pas sur votre fournisseur pour vous guider, ce n’est pas son rôle. Son job, c’est de vendre ce qu’on lui demande et pas de vous former.

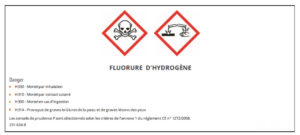

J’apporte une précision importante au niveau santé. Il y a un risque impossible à éliminer : la quasi totalité de ces poudres sont dangereuses par inhalation à cause de la granulométrie très fine qui est nécessaire pour qu’elles fondent correctement.

Celles que je vous propose sont parmi les moins dangereuses, mais il est essentiel de les manipuler en évitant la formation de poussière et de porter un masque avec filtre FFP3. Cette recommandation est valable dès que la matière première contient de la silice, et cela même lorsque le pictogramme “poumon éclaté” n’est pas sur l’étiquette. On apprend pourquoi ainsi que les bons gestes dans la formation Céramique, santé et environnement et lors des journées Méthodes de recherche d’émaux (dans l’onglet Complément en présence).

Apprendre à composer ses glaçures/émaux/couvertes est plus facile à haute température, donc au-dessus de 1200°C. En effet à basse température, il faut utiliser du plomb ou des frittes. Pour le plomb, lisez ceci. Et les frittes sont des verres qui ont été broyés, et forcément c’est plus coûteux.

Je propose les ingrédients de base suivants : silice, kaolin, feldspath sodique, craie, dolomie, talc et une fritte boro-calcique.

Cette dernière matière première est légèrement plus coûteuse et sera utilisée très modérément. Les matières premières naturelles apportant du bore existent mais présentent toutes un désavantage (cancérogène ou soluble ou font éclabousser l’émail). J’explique l’utilité du Bore dans le cours de chimie des émaux.

A ces 7 ingrédients, ajoutez 2 opacifiants : le zircon et le rutile. L’étain est également un opacifiant utilisé depuis très longtemps, mais il est très cher, et souvent le zircon donne un résultat tout aussi satisfaisant, avec l’avantage d’améliorer l’inertie chimique et la solidité mécanique. Nous en sommes donc à 9 matières premières.

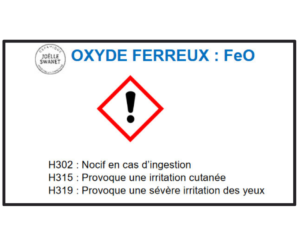

La dizième sera un colorant, à savoir le fer. Préférez l’oxyde de fer rouge, de formule Fe2O3 à l’oxyde de fer noir FeO. Ce dernier est nocif en cas d’ingestion, et peut provoquer irritation cutanée et sévère irritation des yeux. Tous les autres colorants, qu’ils soient sous forme d’oxydes, de carbonates ou d’autres formes, sont à manipuler en connaissance de cause.

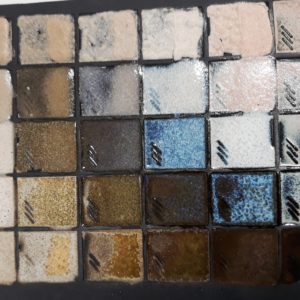

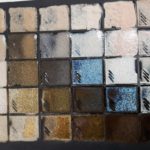

Avec 10 matières premières on peut créer énormément d’émaux différents

Avec 10 matières premières on peut créer énormément d’émaux différents

Une des choses que l’on découvre pendant les Travaux Pratiques en présence Chimie des émaux, c’est qu’on peut créer énormément d’émaux différents avec un nombre très limité de matières premières. Les combinaisons sont tellement innombrables qu’on peut multiplier les essais quasi à l’infini.

Lorsque vous aurez bien compris comment ces matières premières interagissent entre elles, vous aurez peut-être envie d’élargir votre stock, mais faites le en connaissance de cause. Je ne dis pas qu’il faut d’office éliminer les plus sensibles car elles permettront d’encore élargir la palette. Mais je peux vous apprendre comment vous renseigner sur leur composition exacte, leur dangerosité éventuelle et surtout connaître leur rôle précis dans la composition de ce verre très particulier qu’on appelle émail, glaçure ou couverte.

En conclusion, les petits ateliers de céramique se sont multipliés ces dernières années. Il faut cependant un minimum de connaissances pour pouvoir créer des revêtements céramiques qui en plus de qualités esthétiques, seront inertes et solides. Formez-vous avec nous et vos émaux

Vous avez déjà expérimenté nos formations ? laissez un commentaire pour ceux qui ne les connaissent pas (encore) !

La technologie de la céramique vous intéresse ? Vous souhaitez approfondir des notions de santé et de sécurité, de chimie des émaux ou de gestion des surfaces alimentaires ?

Mes formations en visioconférences et en vidéos sont faites pour vous !